-

1 время деформации образца

Большой англо-русский и русско-английский словарь > время деформации образца

-

2 sample deformation time

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности > sample deformation time

-

3 sample deformation time

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > sample deformation time

-

4 sample deformation time

Большой англо-русский и русско-английский словарь > sample deformation time

-

5 dynamic recovery

динамический возврат

Возврат во время деформации. Д. в. уменьшает деформац. упрочнение. При холодной деформации это уменьшение деформац. упрочнения обусловлено поперечным скольжением дислокаций, благодаря которому скользящие дислокации обходят барьеры. При горячей деформации д. В. включает переползание дислокаций, благодаря чему развивается динамическая полигонизация.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > dynamic recovery

-

6 cold shut

Холодный спай.1) Нарушение сплошности, которое появляется на поверхности литого металла в результате встречи двух потоков жидкости и их недостаточном сплавлении.2) Закат на поверхности поковки или проката, который не был ликвидирован во время деформации.3) Затвердевание верхней поверхности слитка металла до заполнения изложницы.

* * * -

7 deformation bands

Полосы скольжения.Части кристалла, которые разворачиваются во время деформации и составляют полосы различных направлений. -

8 fibering

Расслоение.Удлинение и выравнивание внутренних границ, вторичных фаз и включений в определенных направлениях, соответствующих направлению потока металла во время деформации.

* * * -

9 sample deformation time

Нефть: время деформации образцаУниверсальный англо-русский словарь > sample deformation time

-

10 deformation bands

полосы скольжения

Части кристалла, которые разворачиваются во время деформации и составляют полосы различных направлений.

[ http://www.manual-steel.ru/eng-a.html]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > deformation bands

-

11 thermomechanical treatment

- термомеханическая обработка

- обработка деформационно-термическая

- механо-термическая обработка

- механико-термическая обработка

- деформационно-термическая обработка

деформационно-термическая обработка

ДТО

Совокупность операций горячей обработки давлением и термической обработки сталей и сплавов, совмещенных в одном непрерывном технологическом цикле, например, в линии стана горячей прокатки. ДТО отличается тем, что повышающаяся в результате пластической деформации плотность дефектов кристаллической решетки наследуется в той или иной форме структурой металла, формируемой в процессе последующего охлаждения. Поэтому ДТО обеспечивает более высокий уровень прочностных свойств металла, а также существенно снижает энергоемкость его производства. При всем многообразии ДТО выделяют (применительно к обработке стали) три основных вида: термомеханическая высокотемпературная и низкотемпературная обработка, включающая деформирование аустенита при t - fp^p аустенита и последующую закалку с отпуском; горячая прокатка преимущественно толстого листа с окончанием деформации аустенита с большими разовыми обжатиями при ? < / кр и последующее неконтролируемое (на воздухе) или регламентированное ускоренное охлаждение, горячая прокатка с окончанием деформации аустенита выше (или несколько ниже) t и последующее ускоренное (до 25—50 °С/с) охлаждение, в основном для получения мелкозернистой структуры металла.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

Синонимы

EN

механико-термическая обработка

МТО

Обработка сталей и сплавов, совмещающая два способа упрочнения — фазовые превращения в результате термической обработки и холодную пластич. деформацию (наклеп), т.е. проведение этих технологических операций в обратном порядке, чем при ТМО. Так, малая деформация стали со структурой мартенсита на 3-5 % (из-за ее пониженной пластичности) позволяет дополнительно повысить ее прочностные характеристики на 10-20 % при снижении пластических свойств и ударной вязкости. МТО стали, включающая закалку на мартенсит, небольшую пластическую деформацию преимущественно в условиях, близких к всестороннему сжатию, и низкий отпуск, нашла промышленное применение. МТО иногда называют марформинг (деформации подвергается мартенсит) в отличие от аус-форминга (ТМО), когда деформируется аустенит. МТО широко используется также в производстве полуфабрикатов из стареющих медных, алюминиевых и аустенитных сплавов, которые подвергают сначала обычной закалке на пересыщенный твердый раствор, а затем холодной деформации перед старением. Например, МТО бериллиевой бронзы на 20 % повышает ее предел текучести. Длинномерные полуфабрикаты (профили, панели, трубы, ленты) из алюминиевых сплавов после закалки подвергают правке с растяжением со степенью деформации 1— 3 %, и последующему старению, что увеличивает предел текучести на ~ 50 МПа.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

Синонимы

EN

механо-термическая обработка

МТО

Обработка сталей и сплавов, совмещающая два способа упрочнения — фазовые превращения в результате термической обработки и холодную пластическую деформацию (наклеп), т.е. проведение этих технологических операций в обратном порядке, чем при ТМО. Так, малая деформация стали со структурой мартенсита на 3-5 при снижении пластических свойств и ударной вязкости. МТО стали, включающая закалку на мартенсит, небольшую пластическую деформацию преимущественно в условиях, близких к всестороннему сжатию, и низкий отпуск, нашла промышленное применение. МТО иногда называют марформинг (деформации подвергают мартенсит) в отличие от аусформинга (ТМО), когда деформируется аустенит. МТО широко используется также в производстве полуфабрикатов из стареющих медных, алюминиевых и аустенитных сплавов, которые подвергают сначала обычной закалке на пересыщение твердый раствор, а затем холодной деформации перед старением. Например, МТО бериллиевой бронзы на 20, и последующему старению, что увеличивает предел текучести на 50 МПа.

[ http://www.manual-steel.ru/eng-a.html]Тематики

Синонимы

EN

обработка деформационно-термическая

ДТО

Совокупность операций горячей обработки давлением и термической обработки сталей и сплавов, совмещенных в одном непрерывном технологическом цикле, например, в линии стана горячей прокатки. ДТО отличается тем, что повышение в результате пластической деформации плотность дефектов кристаллической решетки наследуется в той или иной форме структурой металла, формируемой в процессе последующего охлаждения. Поэтому ДТО обеспечивает более высокий уровень прочностных свойств металла, а также существенно снижает энергоемкость его производства. При всем многообразии ДТО выделяют (применит к обработке стали) три основных вида: термомеханическая высокотемпературная и низкотемпературная обработка, включающая деформирование аустенита и последующую закалку с отпуском (см. Термомеханическая обработка); горячая прокатка преимущественно толстого листа с окончанием деформации аустенита с большими разовыми обжатиями и последующее неконтролируемое (на воздухе) или регламентируемое ускоренное охлаждение, горячая прокатка с окончанием деформации аустенита выше (или несколько ниже) и последующее ускоренное (до 25-50 °C/с) охлаждение, в основном для получения мелкозернистой структуры металла (см. также Высокотемпературная контролируемая прокатка).

[ http://www.manual-steel.ru/eng-a.html]Тематики

Синонимы

EN

термомеханическая обработка

ТМО

Совокупность операций обработки сталей и сплавов давлением и термической обработки, отличающаяся тем, что повышающаяся в результатете пластической деформации плотность дефектов кристаллической решетки в той или иной форме наследуется структурой, формирующейся при последующей термической обработке. Процессы обработки давлением и термической обработки при ТМО могут быть совмещены в одной технологической операции и разделены во времени. ТМО сталей, как эффективный способ повышения их прочности, начали активно исследовать в 1950-х гг. В настоящее время применительно к сталям (преимущественно легированным) промышленное использование находят 4 способа ТМО, разнящиеся температурами деформирования аустенита и условиями последующего охлаждения:

- низкотемпературная механическая обработка (НТМО), или «аусформинг» по зарубежной терминологии, которая состоит из деформирования переохлажденного аустенита в интервале температур его повышенной устойчивости (ниже критических точек А} и /4,), закалки и низкого отпуска;

- высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО), когда аустенит деформируют в области его термодинамической стабильности (выше критических точек и температуры рекристаллизации), затем подвергают закалке с отпуском;

- высокотемпературная термомеханическая обработка с диффузионным (перлитным) распадом (ВТМизО) или «изоморфинг» по зарубежной терминологии, когда сталь после аустенитизации подстуживают до температуры перлитного превращения и деформируют во время этого превращения;

- низкокотемпературная термомеханическая обработка с деформацией переохлажденного аустенита при температуре бейнитного превращения (НТМизО).

НТМО и НТМизО применимы только для легированных сталей с повышенной устойчивостью переохлажденного аустенита и требуют для деформирования мощного оборудования, что ограничивает их промышленное использование.

НТМО конструкционных легированных сталей позволяет повысить их предел текучести до 2,8-3,0 ГПа при относительном удлинении ~ 6 %. Наилучший комплекс механических свойств стали после ВТМО достигается, когда мартенсит образуется из деформированного аустенита с хорошо развитой полигонизованной структурой. После ВТМО предел текучести низко- и среднелегированных конструкционных сталей достигает 1,9—2,2 ГПа при более высоких показателях пластичности и вязкости по сравнению с НТМО. ВТМизО и НТМизО сопровождаются общим диспергированием структуры перлита и бейнита соответственно, что обеспечивает повышение не только прочностных свойств, но и показателей вязкости разрушения.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

Синонимы

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > thermomechanical treatment

-

12 période

fпериодpériode d'admission — период [время] наполнения; время впускаpériode d'échappement — время [период] выпускаpériode d'égalisation — переходный период, период выравнивания (напр. режима обработки)période d'essai — 1. период испытания 2. испытательный срок (рабочего)période de freinage — время [период] торможенияpériode de rodage — период приработки; период притирки [подгонки]période par seconde — период в секунду, герц, гцpériode de synchronisation — период синхронизации [совмещения во времени] (рабочих операций) -

13 compressive creep

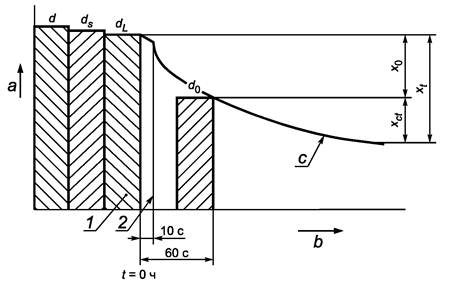

3.5 ползучесть при сжатии (compressive creep) Xct: Нарастание деформации образца при постоянной сжимающей нагрузке в зависимости от времени при заданной температуре и влажности:

Xct = Xt- X0

где Xt - деформация образца в момент времени f, мм;

Х0 - начальная деформация образца (через 60 с после начала приложения нагрузки), мм.

Толщины и соответствующие им деформации образца показаны на рисунке 1.

а - толщина d; b - время t; с - кривая деформации; 1 - толщина образца под нагрузкой, создаваемой «собственным весом»

Рисунок 1 - Толщины и соответствующие деформации

3.5 ползучесть при сжатии (compressive creep) Хсt: Нарастание деформации образца при постоянной сжимающей нагрузке в зависимости от времени при заданной температуре и влажности:

Xct = Xt - X0,

где Xt - деформация образца в момент времени t, мм;

Х0 - начальная деформация образца (через 60 с после начала приложения нагрузки), мм.

Толщины и соответствующие им деформации образца показаны на рисунке 1.

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > compressive creep

-

14 travail

mtravail absorbé par la résistance — работа, затраченная на преодоление (вредного) сопротивленияtravail absorbé à vide — работа, затраченная при холостом ходеtravail d'ajustage — 1. подгонка, пригонка 2. наладкаtravail sans arrachement de métal — обработка без снятия стружки (напр. накатка)travail en attente — (переданный цеху) наряд-заказ, ожидающий выполненияtravail en butée — работа [обработка] с ограничителем [с упором] (напр. при сверлении глухого отверстия)travail à la chaîne — поточное производство; работа поточным методомtravail de coupe — работа резания, резаниеtravail de dégrossissage — операция по обдирке или обрезке, операция по удалению лишнего металлаtravail du dessinateur — чертёжная работа; работа чертёжникаtravail d'ébarbage — операция обрубки или обрезки; операция по удалению заусенцев или зачистке (отливок)travail d'ébauche — черновая обработка; обдиркаtravail indiqué — заданный режим работы.travail de limage — опиловочиая работа, опиловкаtravail sur machines — станочная обработка, обработка на станкахtravail de meulage — шлифовальная работа, шлифованиеtravail négatif — см. travail résistanttravail en plongée — обработка с поперечной [радиальной] подачейtravail par postes — сменная работа, работа сменамиtravail à prix fait — сдельная работа; аккордная работаtravail recueilli — полезная работа (при определении к.п.д.)travail de réglage — время, затраченное на регулированиеtravail répétitif — монотонная [непрерывно повторяющаяся] работа; монотонная операцияtravail en reprise — обработка с переустановкой; обработка с переходамиtravail résistant — отрицательная работа, работа, затраченная на преодоление сопротивленияtravail de rupture — работа, затраченная на разрушениеtravail de rupture aux chocs — работа, затраченная на разрушение при ударахtravail de soudure — сварочные работы, сваркаtravail à la tâche — сдельная работа; аккордная работаtravail techno-manuel — ручная работа, затрачиваемая на регулирование станкаtravail des tôles — обработка листового металла, жестяницкие работыtravail de tournage — токарная обработка, точениеtravail de traction — 1. работа на растяжение 2. тяговое усилиеtravail unitaire — индивидуальная обработка; индивидуальное производствоtravail à vide — работа холостого хода, холостая работа, работа вхолостую -

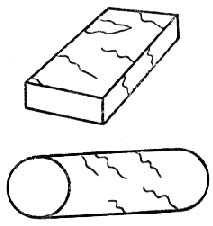

15 crique

- слиточная рванина

- расслой

- небольшой залив

- деформационная рванина

- Дефекты поверхности, образовавшиеся в процессе деформации

деформационная рванина

Дефект поверхности в виде раскрытого разрыва, расположенного поперек или под углом к направлению наибольшей вытяжки металла при прокатке или ковке, образовавшийся вследствие пониженной пластичности металла.

Примечания:

1. Причина пониженной пластичности обусловлена технологией выплавки металла или нарушением режимов нагрева или деформации.

2. На микрошлифе в зоне дефекта наблюдаются разветвленные разрывы металла.

[ ГОСТ 21014-88]Недопустимые, нерекомендуемые

Тематики

EN

DE

FR

небольшой залив

—

[ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]EN

creek

A narrow inlet or bay, especially of the sea. (Source: CED)

[http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]Тематики

EN

DE

FR

расслой

Дефект при формовании металлического порошка, заключающийся в появлении трещин в порошковой формовке во время цикла формования.

[ ГОСТ 17359-82]Тематики

EN

DE

FR

слиточная рванина

Дефект поверхности в виде разрыва, образовавшегося в начале прокатки (ковки) по участкам слитка, пораженным дефектами.

Примечание. Дефект обусловлен нарушением технологии выплавки и разливки металла.

[ ГОСТ 21014-88]Недопустимые, нерекомендуемые

Тематики

EN

DE

FR

Ндп. Сотовая рвань

D. Brandriss Von Blocken, Queraufbrüche

E. Ingot hot tear

F. Crique

Дефект поверхности в виде разрыва, образовавшегося в начале прокатки (ковки) по участкам слитка, пораженным дефектами.

Примечание. Дефект обусловлен нарушением технологии выплавки и разливки металла

Источник: ГОСТ 21014-88: Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности оригинал документа

Дефекты поверхности, образовавшиеся в процессе деформации

Ндп. Рвань

D. Brandriss

Е. Hot tears

F. Crique

Дефект поверхности в виде раскрытого разрыва, расположенного поперек или под углом к направлению наибольшей вытяжки металла при прокатке или ковке, образовавшийся вследствие пониженной пластичности металла.

Примечания:

1. Причина пониженной пластичности обусловлена технологией выплавки металла или нарушением режимов нагрева или деформации.

2. На микрошлифе в зоне дефекта наблюдаются разветвленные разрывы металла.

Источник: ГОСТ 21014-88: Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности оригинал документа

82. Расслой

D. Pressriss

E. Pressing crack

F. Crique

Источник: ГОСТ 17359-82: Порошковая металлургия. Термины и определения оригинал документа

Ндп. Рвань

D. Brandriss

Е. Hot tears

F. Crique

Источник: ГОСТ 21014-88: Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности оригинал документа

Франко-русский словарь нормативно-технической терминологии > crique

-

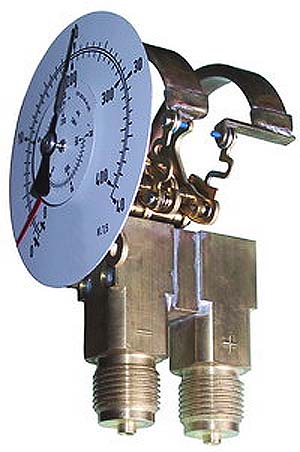

16 manometre differentile

дифференциальный манометр

дифманометр

Манометр для измерения разности двух давлений.

Примечание

Дифманометр с верхним пределом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м2) называется микроманометром.

[ГОСТ 8.271-77]

дифференциальный манометр

-

[Лугинский Я. Н. и др. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2-е издание - М.: РУССО, 1995 - 616 с.]EN

differential-pressure gage

(engineering) Apparatus to measure pressure differences between two points in a system; it can be a pressured liquid column balanced by a pressured liquid reservoir, a formed metallic pressure element with opposing force, or an electrical-electronic gage (such as strain, thermal-conductivity, or ionization).

[ http://www.answers.com/topic/differential-pressure-gage#ixzz1gzzibWaQ]Малые значения дифференциального давления могут измеряться приборами на основе мембран и сильфонов.

Манометры дифференциальные сильфонные показывающие типа ДСП-160 нашли широкое применение на территории СНГ. Принцип их действия основан на деформации двух автономных сильфонных блоков, находящихся под воздействием «плюсового» и «минусового» давления. Эти деформации преобразовываются в перемещение указательной стрелки прибора. Перемещение стрелки осуществляется до установления равновесия между «плюсовым» сильфоном, с одной стороны, и «минусовым» и цилиндрической пружиной - с другой.

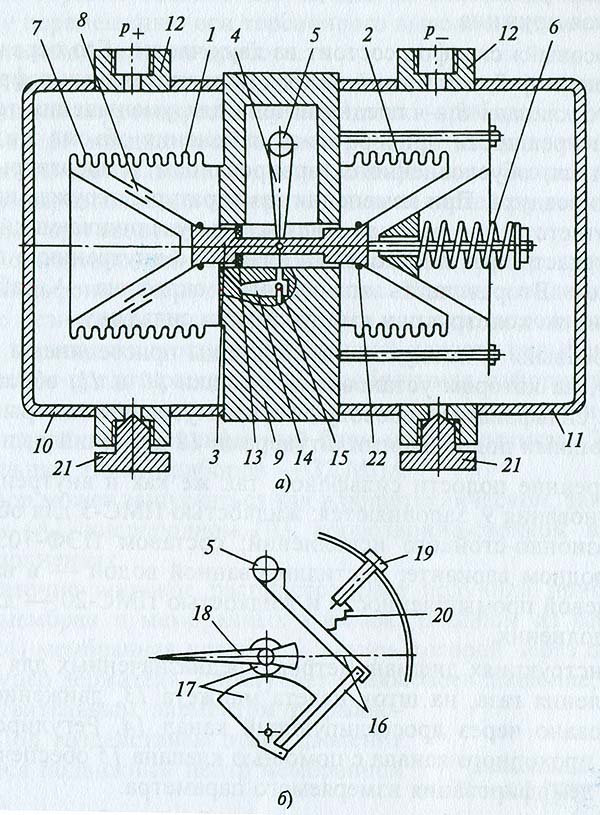

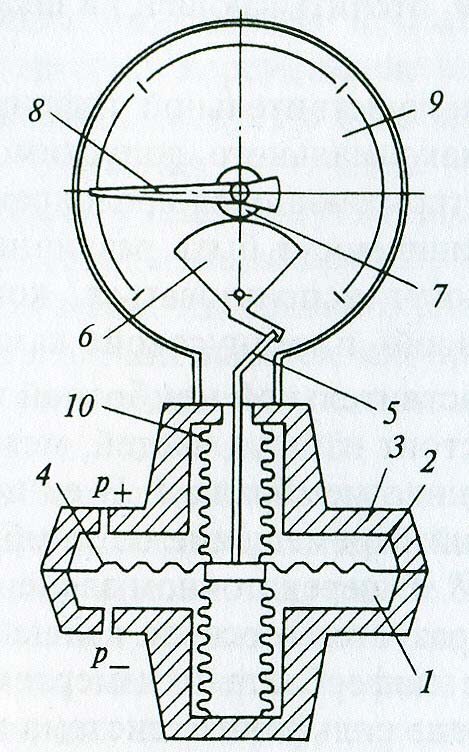

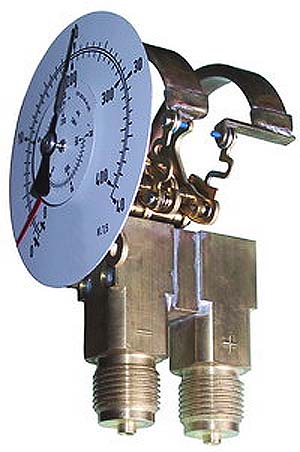

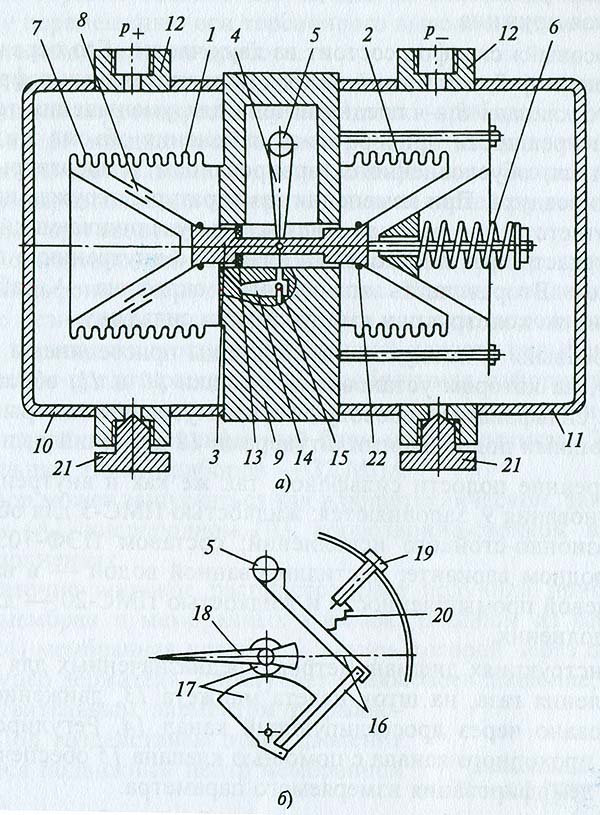

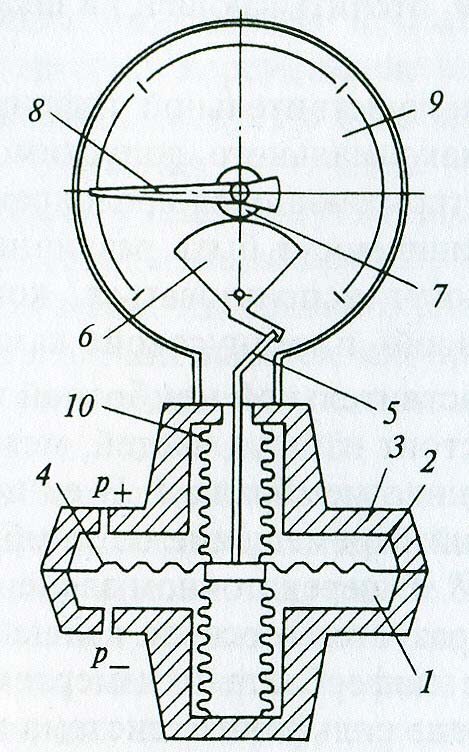

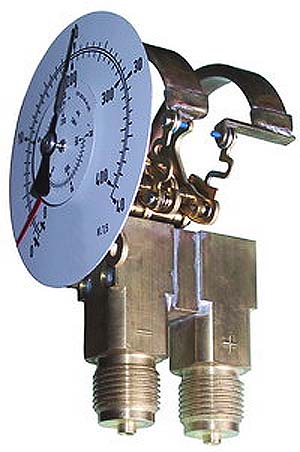

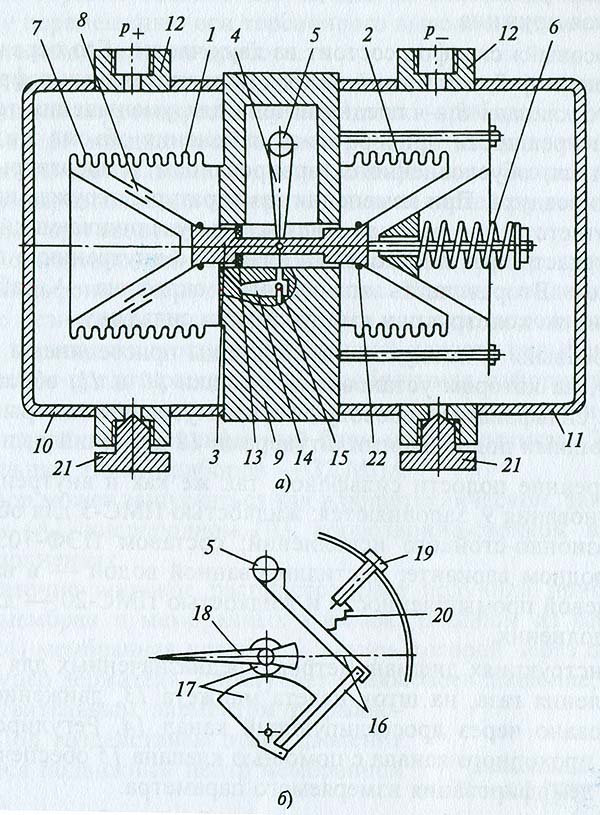

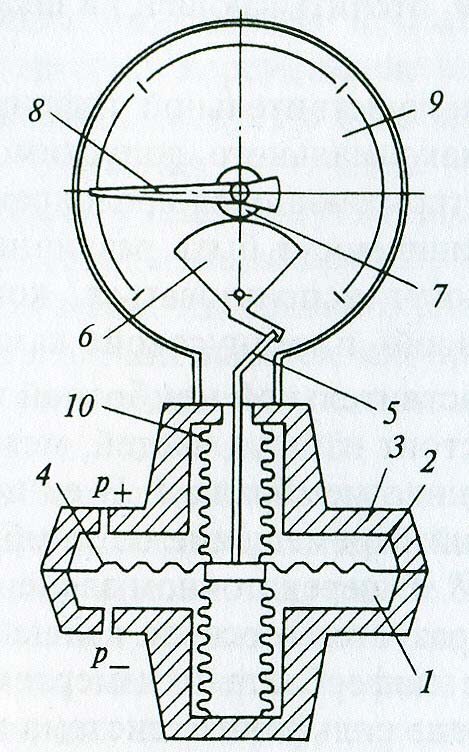

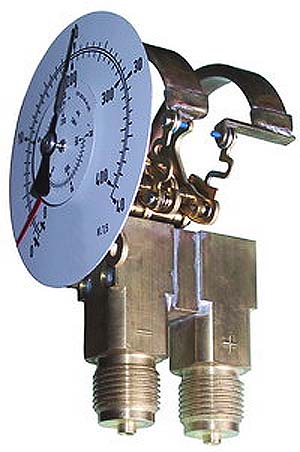

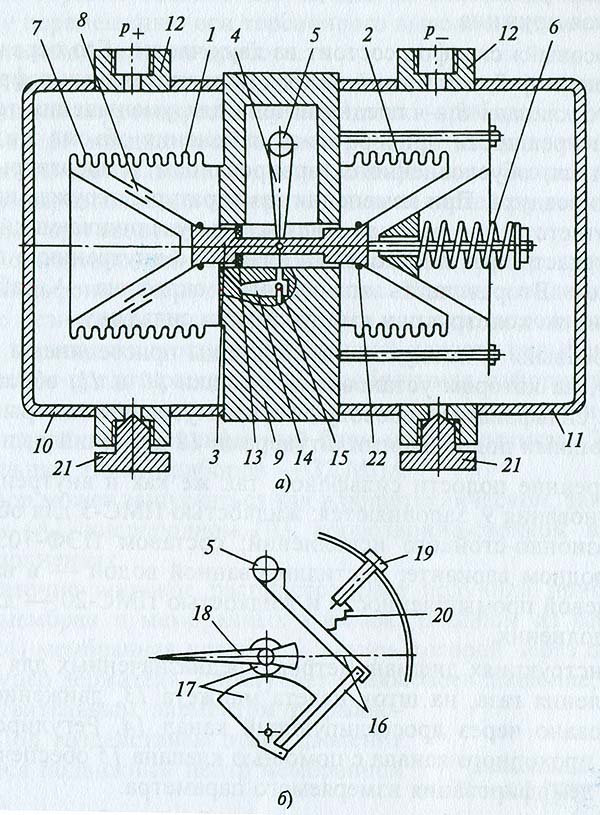

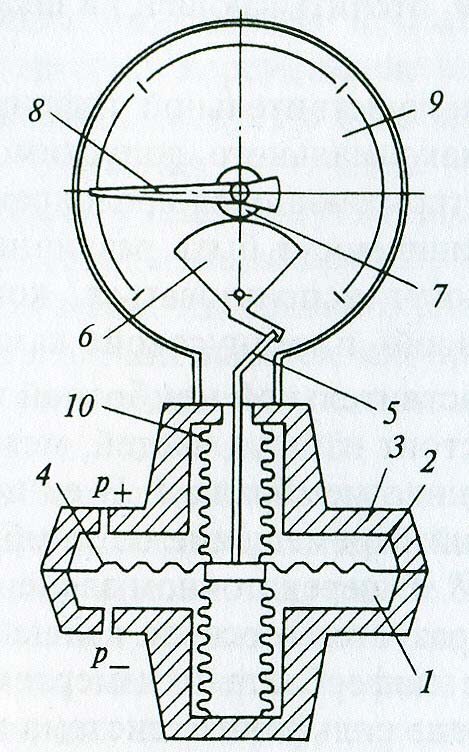

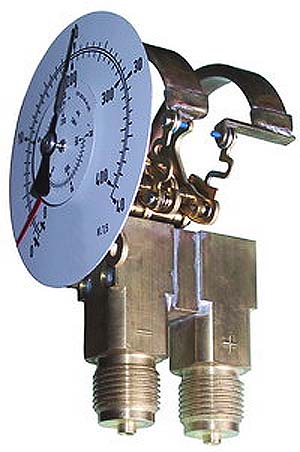

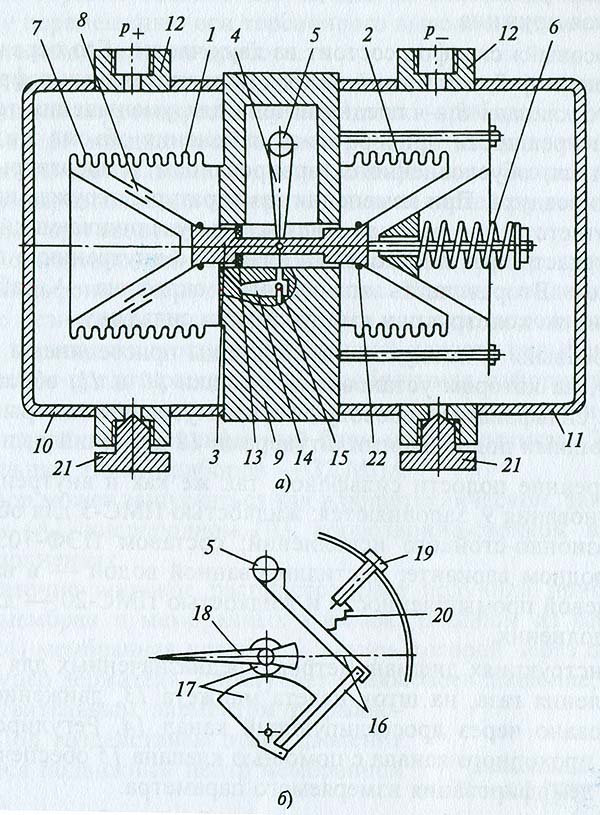

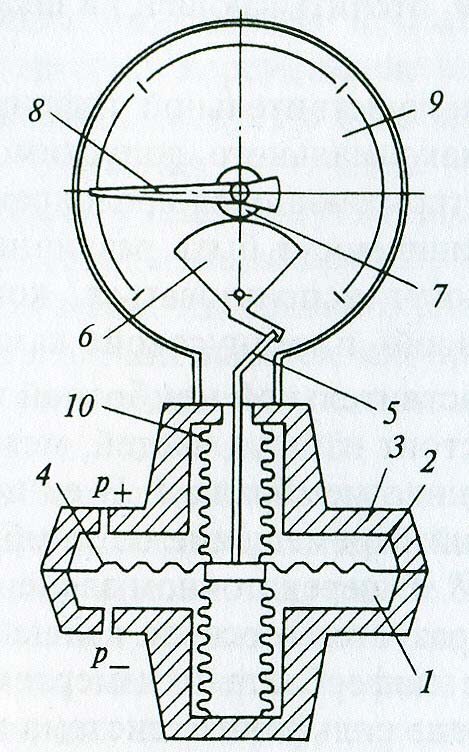

Рис. 2.23Дифференциальный сильфонный манометр:

а – схема привода стрелки;

б – блок первичного преобразования;

1 – «плюсовый» сильфон;

2 – «минусовый» сильфон;

3 – шток;

4 – рычаг;

5 – торсионный вывод;

6 – цилиндрическая пружина;

7 – компенсатор;

8 – плоскостный клапан;

9 – основание;

10 и 11 – крышки;

12 – подводящий штуцер;

13 – манжета;

14 – дросселирующий канал;

15 – клапан;

16 – рычажная система;

17 – трибко-секторный механизм;

18 – стрелка;

19 – регулировочный винт;

20 – натяжная пружина;

21 – пробка;

22 – уплотнительное резиновое кольцо«Плюсовый» 1 и «минусовый» 2 сильфоны (рис. Рис. 2.23, б) соединены между собой штоком 3, функционально связанным с рычагом 4, который, в свою очередь, неподвижно закреплен на оси торсионного вывода 5. К концу штока на выходе «минусового» сильфона присоединена цилиндрическая пружина 6, закрепленная нижним основанием на компенсаторе 7 и работающая на растяжение. Каждому номинальному перепаду давления соответствует определенная пружина.

«Плюсовый» сильфон состоит из двух частей. Его первая часть (компенсатор 7, состоящий из трех дополнительных гофр и плоскостных клапанов 8) предназначена для уменьшения температурной погрешности прибора из-за изменения объема жидкости-наполнителя, обусловленного варьированием температуры окружающего воздуха. При изменении температуры окружающей среды и соответственно рабочей жидкости ее увеличивающийся объем перетекает через плоскостный клапан во внутреннюю полость сильфонов. Вторая часть «плюсового» сильфона рабочая и идентична по конструкции «минусовому» сильфону.

«Плюсовый» и «минусовый» сильфоны присоединены к основанию 9, на котором установлены крышки 10 и 11, образующие вместе с сильфонами «плюсовую» и «минусовую» камеры с соответствующими подводящими штуцерами 12 давления р + и рВнутренние объемы сильфонов, так же как и внутренняя полость основания 9, заполняются: жидкостью ПМС-5 для обычного и коррозионно-стойкого исполнений; составом ПЭФ-703110 – в кислородном варианте; дистиллированной водой – в варианте для пищевой промышленности и жидкостью ПМС-20 – для газового исполнения.

В конструкциях дифманометров, предназначенных для измерения давления газа, на шток одета манжета 13, движение среды организовано через дросселирующий канал 14. Регулированием размера проходного канала с помощью клапана 15 обеспечивается степень демпфирования измеряемого параметра.

Дифманометр работает следующим образом. Среды «плюсового» и «минусового» давления поступают через подводящие штуцеры в «плюсовую» и «минусовую» камеры соответственно. «Плюсовое» давление в большей степени воздействует на сильфон 1, сжимая его. Это приводит к перетоку находящейся внутри жидкости в «минусовый» сильфон, который растягивается и разжимает цилиндрическую пружину. Такая динамика происходит до уравновешивания сил взаимодействия между «плюсовым» сильфоном и парой – «минусовый» сильфон – цилиндрическая пружина. Мерой деформации сильфонов и их упругого взаимодействия служит перемещение штока, которое передается на рычаг и соответственно на ось торсионного вывода. На этой оси (рис. 2.23,а) закреплена рычажная система 16, обеспечивающая передачу вращения оси торсионного вывода к трибко-секторному механизму 17 и стрелке 18. Таким образом, воздействие на один из сильфонов приводит к угловому перемещению оси торсионного вывода и затем к повороту указательной стрелки прибора.

Регулировочным винтом 19 с помощью натяжной пружины 20 производится корректировка нулевой точки прибора.

Пробки 21 предназначены для продувки импульсных линий, промывки измерительных полостей сильфонного блока, слива рабочей среды, заполнения измерительных полостей разделительной жидкостью при вводе прибора в работу.

При односторонней перегрузке одной из камер происходит сжатие сильфона и перемещение штока. Клапан в виде уплотнительного резинового кольца 22 садится в гнездо основания, перекрывает переток жидкости из внутренней полости сильфона, и таким образом предотвращается его необратимая деформация. При непродолжительных перегрузках разность «плюсового» и «минусового» давления на сильфонный блок может достигать 25 МПа, а в отдельных типах приборов не превышать 32 МПа.

прибор может выпускаться как в общетеническом, так и в аммиачном (А), кислородном (К), коррозионно-стойком-пищевом (Пп) исполнениях.

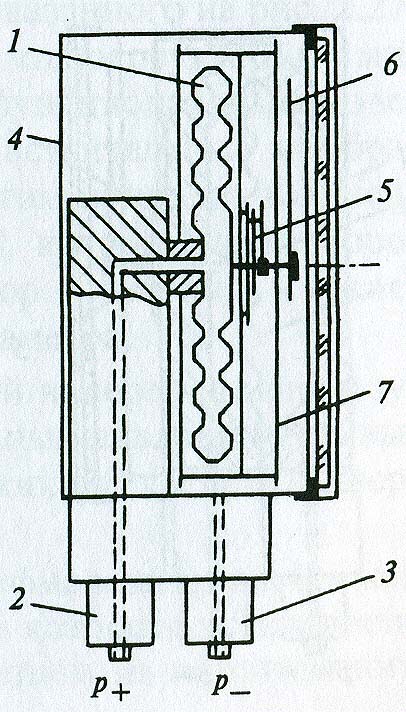

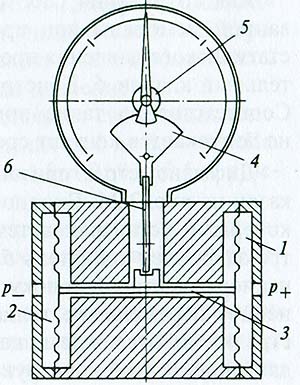

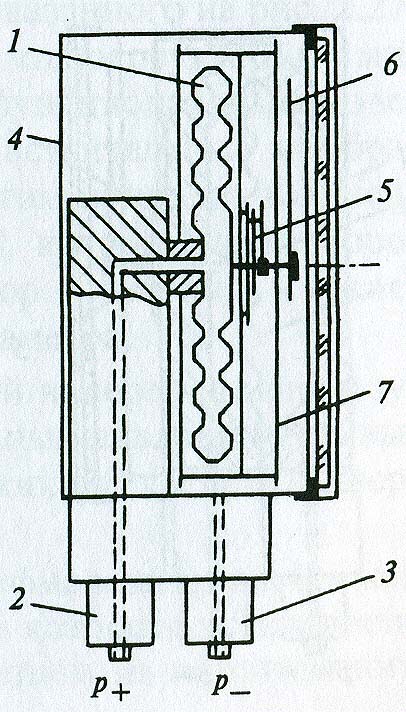

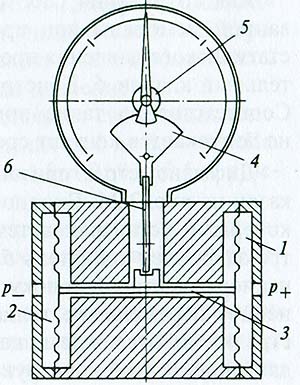

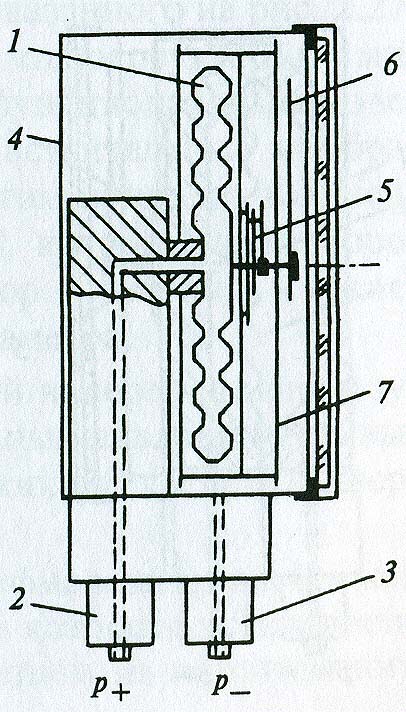

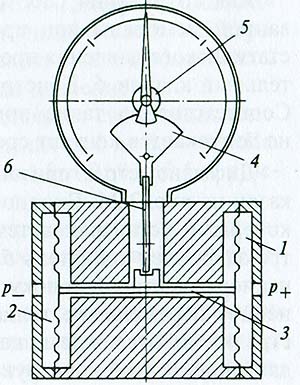

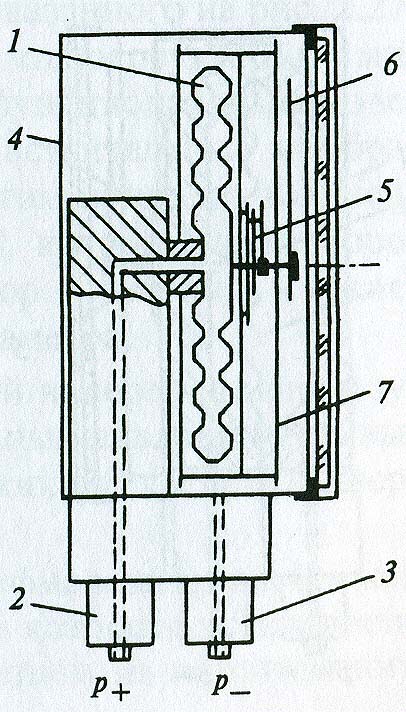

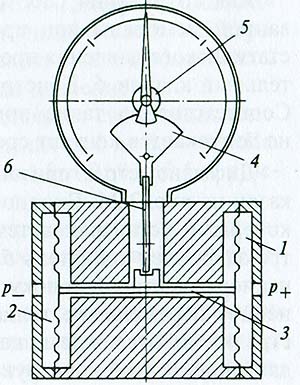

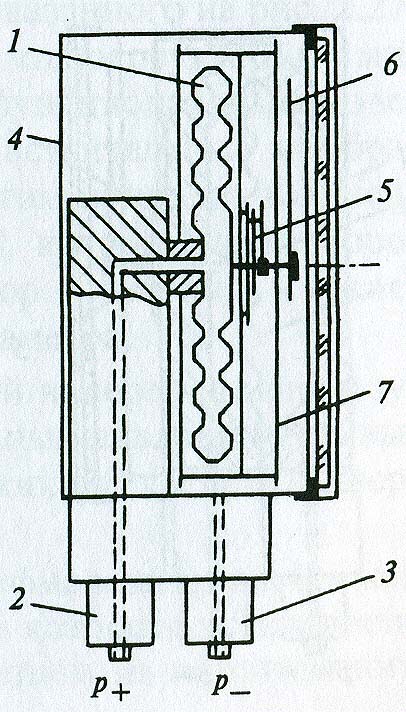

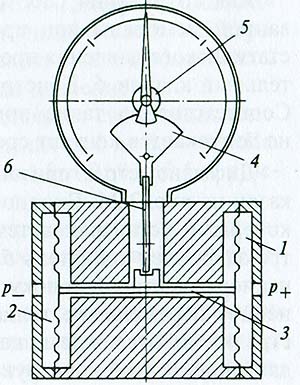

Рис. 2.24Показывающий дифференциальный манометр на основе мембранной коробки:

1 – мембранная коробка;

2 – держатель «плюсового» давления;

3 – держатель «минусового» давления;

4 – корпус;

5 – передаточный механизм;

6 – стрелка;

7 – циферблаДостаточно широкое распространение получили приборы на основе мембран и мембранных коробок. В одном из вариантов (рис. 2.24) мембранная коробка 1, внутрь которой через подводящий штуцер держателя 2 поступает «плюсовое» давление, является чувствительным элементом дифманометра. Под воздействием этого давления смещается подвижный центр мембранной коробки.

«Минусовое» давление через подводящий штуцер держателя 3 подается внутрь герметичного корпуса 4 прибора и воздействует на мембранную коробку снаружи, создавая противодействие перемещению ее подвижного центра. Таким образом «плюсовое» и «минусовое» давления уравновешивают друг друга, а перемещение подвижного центра мембранной коробки свидетельствует о величине разностного – дифференциального давления. Этот сдвиг через передаточный механизм передается на указательную стрелку 6, которая на шкале циферблата 7 показывает измеряемое дифференциальное давление.

Диапазон измеряемого давления определяется свойствами мембран и ограничивается, как правило, в пределах от 0 до 0,4…40 кПа. При этом класс точности может составлять 1,5; 1,0; 0,6; 0,4, а в некоторых приборах 0,25.

Обязательная конструктивная герметичность корпуса определяет высокую защищенность от внешних воздействий и определяется в основном уровнем IP66.

В качестве материала для чувствительных элементов приборов используется бериллиевая и другие бронзы, а также нержавеющая сталь, для штуцеров, передаточных механизмов – медные сплавы, коррозионно-стойкие сплавы, включая нержавеющую сталь.

Приборы могут изготавливаться в корпусах малых (63 мм), средних (100 мм), и больших (160 мм) диаметров.

Мембранные показывающие дифференциальные манометры, как и приборы с мембранными коробками, используются для измерения малых значений дифференциального давления. Отличительная особенность – устойчивая работа при высоком статическом давлении.

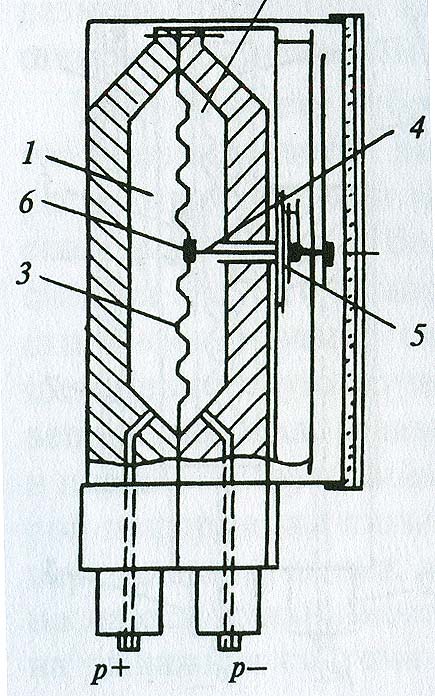

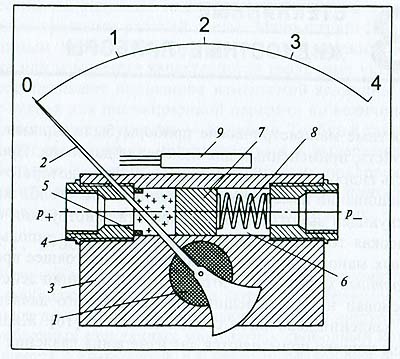

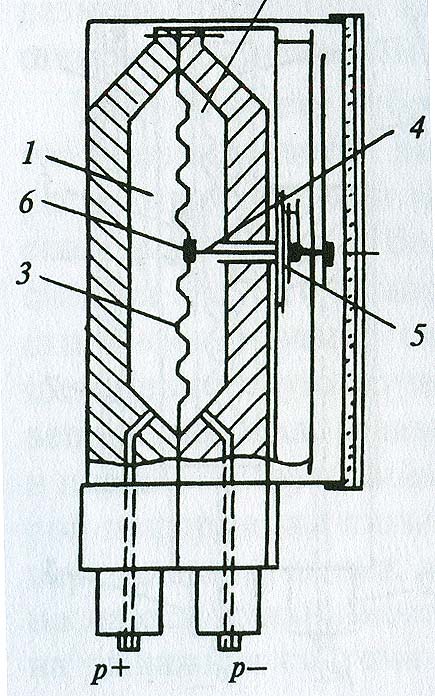

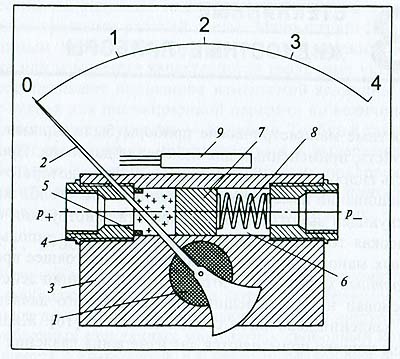

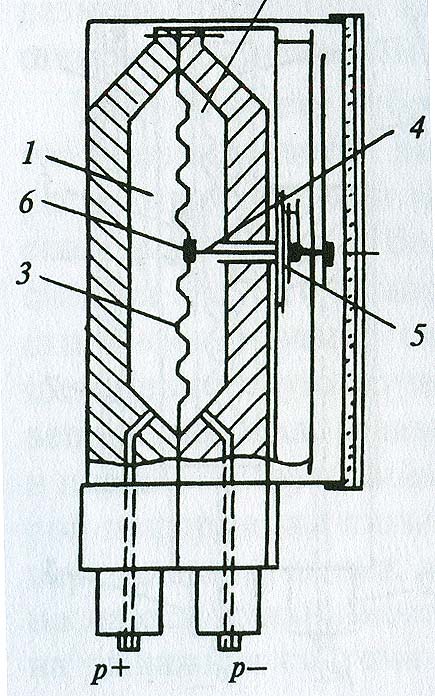

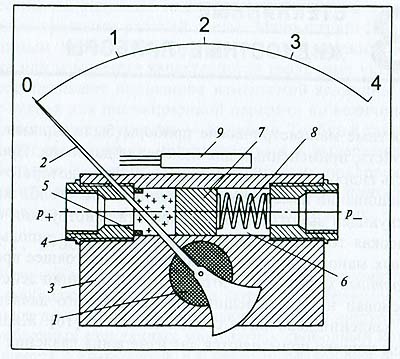

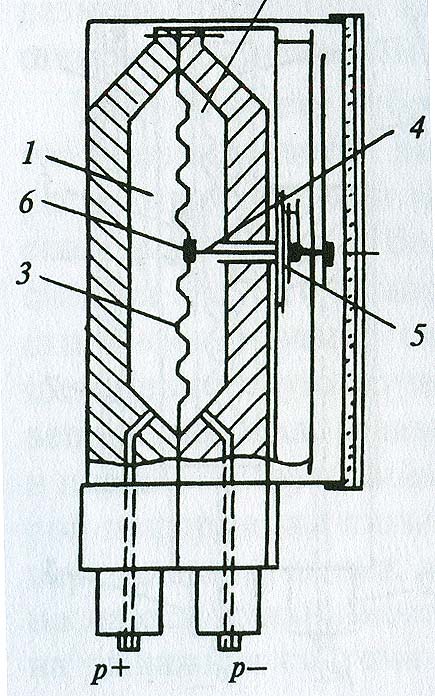

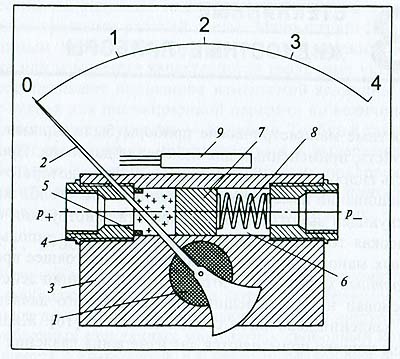

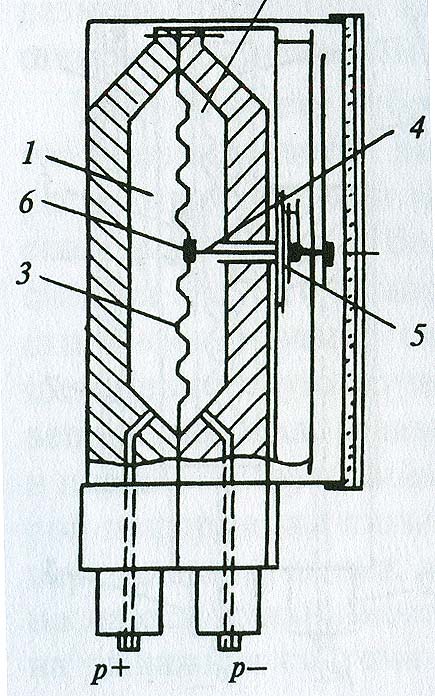

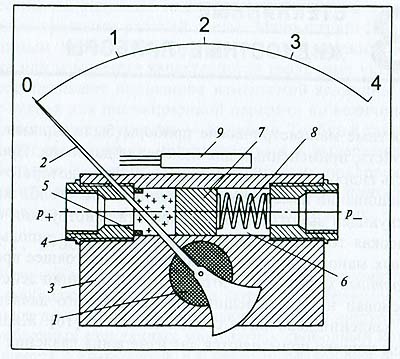

Рис. 2.25Мембранные показывающие дифференциальные манометры с вертикальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – чувствительная гофрированная мембрана;

4 – передающий шток;

5 – передаточный механизм;

6 – предохранительный клапанДифманометр с вертикальной мембраной (Рис. 2.25) состоит из «плюсовой» 1 и «минусовой» 2 рабочих камер, разделенных чувствительной гофрированной мембраной 3. Под воздействием давления мембрана деформируется, в результате чего перемещается ее центр вместе с закрепленным на нем передающим штоком 4. Линейное смещение штока в передаточном механизме 5 преобразуется в осевое вращение трибки, и соответственно указательной стрелки, отсчитывающей на шкале прибора измеряемое давление.

Для сохранения работоспособности чувствительной гофрированной мембраны при превышении максимального допустимого статического давления предусмотрен открывающийся предохранительный клапан 6. Причем конструкции этих клапанов могут быть различны. Соответственно такие приборы не могут использоваться, когда не допускается контакт сред из «плюсовой» и «минусовой» камер.

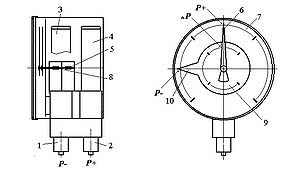

Рис. 2.26Мембранный показывающий дифференциальный манометр с горизонтальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – входной блок;

4 - чувствительная гофрированная мембрана;

5 – толкатель;

6 – сектор;

7 – трибка;

8 – стрелка;

9 – циферблат;

10 – разделительный сильфонДифманометр с горизонтальной чувствительной мембраной показан на рис. 2.26. Входной блок 3 состоит из двух частей, между которыми устанавливается гофрированная мембрана 4. В ее центре закреплен толкатель 5, передающий перемещение от мембраны, через сектор 6, трибку 7 к стрелке 8. В этом передаточном звене линейное перемещение толкателя преобразуется в осевое вращение стрелки 8, отслеживающей на шкале циферблата 9 измеряемое давление. В этой конструкции применена сильфонная система вывода толкателя из зоны рабочего давления. Разделительный сильфон 10 своим основанием герметично закрепляется на центре чувствительной мембраны, а верхней частью также герметично прикрепляется к входному блоку. Такая конструкция исключает контакт измеряемой и окружающей сред.

Конструкция входного блока предусматривает возможность промывки или продувки «плюсовой» и «минусовой» камер и обеспечивает применение таких приборов для работы даже в условиях загрязненных рабочих сред.

Рис. 2.27Мембранный двухкамерный показывающий дифманометр:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – передающий шток;

4 – сектор;

5 – трибка;

6 – коромыслоДвухкамерная система измерения дифференциального давления применена в конструкции прибора, показанного на рис. 2.27. Измеряемые потоки среды направляются в «плюсовую» 1 и «минусовую» 2 рабочие камеры, основными функциональными элементами которых являются автономные чувствительные мембраны. Преобладание одного давления над другим приводит к линейному перемещению передающего штока 3, которое через коромысло 6 передается соответственно на сектор 4, трибку 5 и систему стрелочной индикации измеряемого параметра.

Дифманометры с двухкамерной системой измерения используются для измерения малых дифференциальных давлений при высоких статических нагрузках, вязких сред и сред с твердыми вкраплениями.

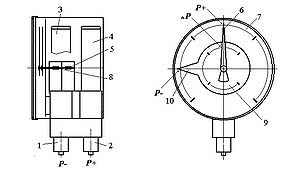

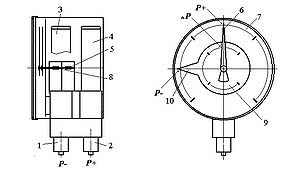

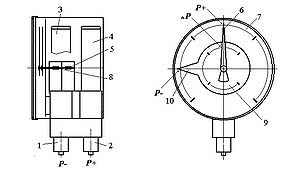

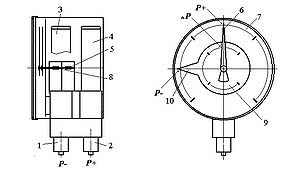

Рис. 2.28.Дифманометр с магнитным преобразователем:

1 – поворотный магнит;

2 – стрелка;

3 – корпус;

4 – магнитный поршень;

5 – фторопластовый сальник;

6 – рабочий канал;

7 – пробка;

8 – диапазонная пружина;

9 – блок электроконтактовПринципиально иной показывающий дифманометр изображен на рис. 2.28. Поворотный магнит 1, на торце которого установлена стрелка 2, размещен в корпусе 3, выполненном из немагнитного металла. Магнитный поршень, уплотненный фторопластовым сальником 5, может передвигаться в рабочем канале 6. Магнитный поршень 4 со стороны «минусового» давления подпирает пробка 7, в свою очередь поджимаемая диапазонной пружиной 8.

Среда «плюсового» давления через соответствующий подводящий штуцер воздействует на магнитный поршень и сдвигает его вместе с пробкой 7 по каналу 6 до уравновешивания такого смещения противодействующими силами – «минусовым» давлением и диапазонной пружиной. Движение магнитного поршня приводит к осевому вращению поворотного магнита и соответственно указательной стрелки. Такой сдвиг пропорционален перемещению стрелки. Полное согласование достигается подбором упругих характеристик диапазонной пружины.

В дифманометре с магнитным преобразователем предусмотрен блок 9, замыкающий и размыкающий соответствующие контакты при прохождении вблизи его магнитного поршня.

Приборы с магнитным преобразователем устойчивы к воздействию статического давления (до 10 МПа). Они обеспечивают относительно невысокую погрешность (примерно 2 %) в диапазоне функционирования до 0,4 Мпа и используются для измерения давления воздуха, газов, различных жидкостей.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel_2_3_2]

Показывающий дифференциальный манометр на основе трубчатой пружины1 и 2 – держатели;

3 и 4 – трубчатые пружины;

5 и 8 – трибки;

6 – стрелка «плюсового» давления;

7 и 9 – шкалы избыточного давления;

10 – стрелка «минусового» давленияВ приборах такого типа на автономных держателях 1 и 2, соединенных вместе, установлены трубчатые пружины. Каждый держатель вместе с трубчатым чувствительным элементом образовывают автономные измерительные каналы. Среда «плюсового» давления поступает через входной штуцер держателя 2 в трубку 4, деформирует ее овал, в результате чего перемещается наконечник трубки и это перемещение через соответствующий зубчатый сектор передается на трибку 5. Эта трибка соответственно приводит к отклонению указательной стрелки 6, которая показывает на шкале 7 значение «плюсового» избыточного давления.

«Минусовое» давление посредством держателя 1, трубчатой пружины 3, трибки 8 приводит к перемещению циферблата 9, объединенного со стрелкой 10, которая на шкале 7 отслеживает значение измеряемого параметра.Дифференциальные манометры (далее – дифманометры), как отмечалось в п.1.3, являются названием отнесенным в нашей стране к показывающим приборам. (Устройства, обеспечивающие электрический выходной сигнал, пропорциональный измеряемому дифференциальному давлению имеют название измерительных преобразователей разности давлений). Хотя отдельные производители, а также некоторые специалисты-эксплуатанционщики измерительные преобразователи разности давлений также называют дифманометрами.

Дифманометры нашли основное применение в технологических процессах для измерения, контроля, регистрации и регулирования следующих параметров:

· расхода различных жидких, газообразных и парообразных сред по перепаду давления на разного рода сужающих устройствах (стандартных диафрагмах, соплах, включая сопла Вентури) и дополнительно вводимых в поток гидро- и аэродинамических сопротивлениях, например на преобразователях типа Annubar или на нестандартных гидро- и аэродинамических препятствиях;

· перепада - разности давления, вакуумметрических, избыточных, в двух точках технологического цикла, включая потери на фильтрах систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

· уровня жидких сред по величине гидростатического столба.

Согласно ГОСТ 18140–84/23/, предельные номинальные перепады давления дифманометров-расходомеров, верхние пределы или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-перепадомеров должны приниматься из следующего ряда:

10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 Па;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 МПа.

У дифманометров-расходомеров верхние пределы измерений выбираются из ряда, определяемого выражением:

А = а × 10n, (2.7)

где а – одно из чисел следующего ряда: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n – целое (положительное или отрицательное) число или нуль.

Верхние пределы измерений или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-уровнемеров следует выбирать и ряда:

0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100 и 160 метров.

Одной из важных характеристик дифманометров является предельно допустимое рабочее избыточное давление, т. е. избыточное давление, которое могут выдержать рабочие каналы без необратимой деформации чувствительных элементов. Такое значение параметра принимается из следующего ряда:

25; 40; 63; 100; 160; 250; 400 и 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 32; 40 и 63 МПа.

Нижние пределы измерений дифманометров-расходо-меров из-за неустойчивости работы стандартных сужающих устройств при малых Числах Рейнольдса измеряемого потока не должны превышать 30 % шкалы прибора. У преобразователей Annubar этот предел не превышает 10 % при сохранении объявленного класса точности (1,0).

Классы точности дифманометров принимаются из ряда: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5.

Дифманометры должны иметь линейную шкалу при измерении уровня или перепада, линейную или квадратичную – при измерении расхода.

Дифманометры могут иметь условные обозначения, предложенные в методике п.1.4. Указываются модель прибора, причем на первом месте в обозначении фиксируется измеряемый параметр – тип измерителя (дифманометр), затем – принцип измерения и функция, предельный номинальный перепад, избыточное рабочее давление, класс точности. Например, дифманометр сильфонный показывающий в корпусе диаметром 160 мм, на предельный номинальный перепад давления 630 кПа, с рабочим избыточным давлением 32 МПа, класса точности 1,5 обозначается как

ДСП 160 (0…630 кПа)-32 МПа-1,5.

После этого допускается указывать дополнительные обозначения, например исполнение по «IP», измеряемой среде, присоединительным линиям и т. д.

Специфика измерения дифференциального давления обусловливает наличие в дифманометрах устройств продувки импульсных линий без необходимости демонтажа прибора или его узлов.

При испытаниях, а также в нормальных условиях отечественные дифманометры, согласно требований производителя, должны обеспечивать заданные метрологические характеристики после выдержки не менее 6-ти часов при температуре окружающей среды:

20 ± 2 или 23 ± 2 оС – для приборов классов точности 0,5; 0,6 и 1;

20 ± 5 или 23 ± 5 оС – для приборов класса точности 1,5.

Современные конструкции из-за снижения металлоемкости и совершенствования преобразователей позволяют сокращать время температурной адаптации у некоторых моделей до нескольких десятков минут.

Конкретная температура приведена в ТУ на измеритель и должна регистрироваться в техническом описании или паспорте на прибор.

Дифманометры, не защищенные от одностороннего воздействия, должны выдерживать перегрузку со стороны среды «плюсового» давления, превышающую предельные номинальные перепады на 10…50 %. «Плюсовым», в противовес «минусовому», называют большее из двух давлений среды, поступающей на вход дифференциального манометра.

Конструкции, у которых предусмотрены односторонние перегрузки, должны выдерживать десятикратные, стократные или двухсот пятидесятикратные односторонние перегрузки/23/.

Показывающие дифференциальные манометры на основе трубчатой пружины находят широкое применение для визуализации расхода различных сред, гидродинамических потерь в системах теплового отопления.

Дифференциальное давление, т. е. разность давлений р отсчитывается стрелкой на шкале циферблата.

Дифманометры такого типа, исходя из особенностей трубчатых пружин, обеспечивают работоспособность в промышленных условиях в диапазоне от 0 до 100 МПа.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel2_2_4]

Тематики

Синонимы

EN

- differential gauge pressure

- differential manometer

- differential pressure gage

- differential pressure indicator

- differential-pressure gage

DE

FR

Франко-русский словарь нормативно-технической терминологии > manometre differentile

-

17 Differenzdruckmessgerät

дифференциальный манометр

дифманометр

Манометр для измерения разности двух давлений.

Примечание

Дифманометр с верхним пределом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м2) называется микроманометром.

[ГОСТ 8.271-77]

дифференциальный манометр

-

[Лугинский Я. Н. и др. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2-е издание - М.: РУССО, 1995 - 616 с.]EN

differential-pressure gage

(engineering) Apparatus to measure pressure differences between two points in a system; it can be a pressured liquid column balanced by a pressured liquid reservoir, a formed metallic pressure element with opposing force, or an electrical-electronic gage (such as strain, thermal-conductivity, or ionization).

[ http://www.answers.com/topic/differential-pressure-gage#ixzz1gzzibWaQ]Малые значения дифференциального давления могут измеряться приборами на основе мембран и сильфонов.

Манометры дифференциальные сильфонные показывающие типа ДСП-160 нашли широкое применение на территории СНГ. Принцип их действия основан на деформации двух автономных сильфонных блоков, находящихся под воздействием «плюсового» и «минусового» давления. Эти деформации преобразовываются в перемещение указательной стрелки прибора. Перемещение стрелки осуществляется до установления равновесия между «плюсовым» сильфоном, с одной стороны, и «минусовым» и цилиндрической пружиной - с другой.

Рис. 2.23Дифференциальный сильфонный манометр:

а – схема привода стрелки;

б – блок первичного преобразования;

1 – «плюсовый» сильфон;

2 – «минусовый» сильфон;

3 – шток;

4 – рычаг;

5 – торсионный вывод;

6 – цилиндрическая пружина;

7 – компенсатор;

8 – плоскостный клапан;

9 – основание;

10 и 11 – крышки;

12 – подводящий штуцер;

13 – манжета;

14 – дросселирующий канал;

15 – клапан;

16 – рычажная система;

17 – трибко-секторный механизм;

18 – стрелка;

19 – регулировочный винт;

20 – натяжная пружина;

21 – пробка;

22 – уплотнительное резиновое кольцо«Плюсовый» 1 и «минусовый» 2 сильфоны (рис. Рис. 2.23, б) соединены между собой штоком 3, функционально связанным с рычагом 4, который, в свою очередь, неподвижно закреплен на оси торсионного вывода 5. К концу штока на выходе «минусового» сильфона присоединена цилиндрическая пружина 6, закрепленная нижним основанием на компенсаторе 7 и работающая на растяжение. Каждому номинальному перепаду давления соответствует определенная пружина.

«Плюсовый» сильфон состоит из двух частей. Его первая часть (компенсатор 7, состоящий из трех дополнительных гофр и плоскостных клапанов 8) предназначена для уменьшения температурной погрешности прибора из-за изменения объема жидкости-наполнителя, обусловленного варьированием температуры окружающего воздуха. При изменении температуры окружающей среды и соответственно рабочей жидкости ее увеличивающийся объем перетекает через плоскостный клапан во внутреннюю полость сильфонов. Вторая часть «плюсового» сильфона рабочая и идентична по конструкции «минусовому» сильфону.

«Плюсовый» и «минусовый» сильфоны присоединены к основанию 9, на котором установлены крышки 10 и 11, образующие вместе с сильфонами «плюсовую» и «минусовую» камеры с соответствующими подводящими штуцерами 12 давления р + и рВнутренние объемы сильфонов, так же как и внутренняя полость основания 9, заполняются: жидкостью ПМС-5 для обычного и коррозионно-стойкого исполнений; составом ПЭФ-703110 – в кислородном варианте; дистиллированной водой – в варианте для пищевой промышленности и жидкостью ПМС-20 – для газового исполнения.

В конструкциях дифманометров, предназначенных для измерения давления газа, на шток одета манжета 13, движение среды организовано через дросселирующий канал 14. Регулированием размера проходного канала с помощью клапана 15 обеспечивается степень демпфирования измеряемого параметра.

Дифманометр работает следующим образом. Среды «плюсового» и «минусового» давления поступают через подводящие штуцеры в «плюсовую» и «минусовую» камеры соответственно. «Плюсовое» давление в большей степени воздействует на сильфон 1, сжимая его. Это приводит к перетоку находящейся внутри жидкости в «минусовый» сильфон, который растягивается и разжимает цилиндрическую пружину. Такая динамика происходит до уравновешивания сил взаимодействия между «плюсовым» сильфоном и парой – «минусовый» сильфон – цилиндрическая пружина. Мерой деформации сильфонов и их упругого взаимодействия служит перемещение штока, которое передается на рычаг и соответственно на ось торсионного вывода. На этой оси (рис. 2.23,а) закреплена рычажная система 16, обеспечивающая передачу вращения оси торсионного вывода к трибко-секторному механизму 17 и стрелке 18. Таким образом, воздействие на один из сильфонов приводит к угловому перемещению оси торсионного вывода и затем к повороту указательной стрелки прибора.

Регулировочным винтом 19 с помощью натяжной пружины 20 производится корректировка нулевой точки прибора.

Пробки 21 предназначены для продувки импульсных линий, промывки измерительных полостей сильфонного блока, слива рабочей среды, заполнения измерительных полостей разделительной жидкостью при вводе прибора в работу.

При односторонней перегрузке одной из камер происходит сжатие сильфона и перемещение штока. Клапан в виде уплотнительного резинового кольца 22 садится в гнездо основания, перекрывает переток жидкости из внутренней полости сильфона, и таким образом предотвращается его необратимая деформация. При непродолжительных перегрузках разность «плюсового» и «минусового» давления на сильфонный блок может достигать 25 МПа, а в отдельных типах приборов не превышать 32 МПа.

прибор может выпускаться как в общетеническом, так и в аммиачном (А), кислородном (К), коррозионно-стойком-пищевом (Пп) исполнениях.

Рис. 2.24Показывающий дифференциальный манометр на основе мембранной коробки:

1 – мембранная коробка;

2 – держатель «плюсового» давления;

3 – держатель «минусового» давления;

4 – корпус;

5 – передаточный механизм;

6 – стрелка;

7 – циферблаДостаточно широкое распространение получили приборы на основе мембран и мембранных коробок. В одном из вариантов (рис. 2.24) мембранная коробка 1, внутрь которой через подводящий штуцер держателя 2 поступает «плюсовое» давление, является чувствительным элементом дифманометра. Под воздействием этого давления смещается подвижный центр мембранной коробки.

«Минусовое» давление через подводящий штуцер держателя 3 подается внутрь герметичного корпуса 4 прибора и воздействует на мембранную коробку снаружи, создавая противодействие перемещению ее подвижного центра. Таким образом «плюсовое» и «минусовое» давления уравновешивают друг друга, а перемещение подвижного центра мембранной коробки свидетельствует о величине разностного – дифференциального давления. Этот сдвиг через передаточный механизм передается на указательную стрелку 6, которая на шкале циферблата 7 показывает измеряемое дифференциальное давление.

Диапазон измеряемого давления определяется свойствами мембран и ограничивается, как правило, в пределах от 0 до 0,4…40 кПа. При этом класс точности может составлять 1,5; 1,0; 0,6; 0,4, а в некоторых приборах 0,25.

Обязательная конструктивная герметичность корпуса определяет высокую защищенность от внешних воздействий и определяется в основном уровнем IP66.

В качестве материала для чувствительных элементов приборов используется бериллиевая и другие бронзы, а также нержавеющая сталь, для штуцеров, передаточных механизмов – медные сплавы, коррозионно-стойкие сплавы, включая нержавеющую сталь.

Приборы могут изготавливаться в корпусах малых (63 мм), средних (100 мм), и больших (160 мм) диаметров.

Мембранные показывающие дифференциальные манометры, как и приборы с мембранными коробками, используются для измерения малых значений дифференциального давления. Отличительная особенность – устойчивая работа при высоком статическом давлении.

Рис. 2.25Мембранные показывающие дифференциальные манометры с вертикальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – чувствительная гофрированная мембрана;

4 – передающий шток;

5 – передаточный механизм;

6 – предохранительный клапанДифманометр с вертикальной мембраной (Рис. 2.25) состоит из «плюсовой» 1 и «минусовой» 2 рабочих камер, разделенных чувствительной гофрированной мембраной 3. Под воздействием давления мембрана деформируется, в результате чего перемещается ее центр вместе с закрепленным на нем передающим штоком 4. Линейное смещение штока в передаточном механизме 5 преобразуется в осевое вращение трибки, и соответственно указательной стрелки, отсчитывающей на шкале прибора измеряемое давление.

Для сохранения работоспособности чувствительной гофрированной мембраны при превышении максимального допустимого статического давления предусмотрен открывающийся предохранительный клапан 6. Причем конструкции этих клапанов могут быть различны. Соответственно такие приборы не могут использоваться, когда не допускается контакт сред из «плюсовой» и «минусовой» камер.

Рис. 2.26Мембранный показывающий дифференциальный манометр с горизонтальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – входной блок;

4 - чувствительная гофрированная мембрана;

5 – толкатель;

6 – сектор;

7 – трибка;

8 – стрелка;

9 – циферблат;

10 – разделительный сильфонДифманометр с горизонтальной чувствительной мембраной показан на рис. 2.26. Входной блок 3 состоит из двух частей, между которыми устанавливается гофрированная мембрана 4. В ее центре закреплен толкатель 5, передающий перемещение от мембраны, через сектор 6, трибку 7 к стрелке 8. В этом передаточном звене линейное перемещение толкателя преобразуется в осевое вращение стрелки 8, отслеживающей на шкале циферблата 9 измеряемое давление. В этой конструкции применена сильфонная система вывода толкателя из зоны рабочего давления. Разделительный сильфон 10 своим основанием герметично закрепляется на центре чувствительной мембраны, а верхней частью также герметично прикрепляется к входному блоку. Такая конструкция исключает контакт измеряемой и окружающей сред.

Конструкция входного блока предусматривает возможность промывки или продувки «плюсовой» и «минусовой» камер и обеспечивает применение таких приборов для работы даже в условиях загрязненных рабочих сред.

Рис. 2.27Мембранный двухкамерный показывающий дифманометр:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – передающий шток;

4 – сектор;

5 – трибка;

6 – коромыслоДвухкамерная система измерения дифференциального давления применена в конструкции прибора, показанного на рис. 2.27. Измеряемые потоки среды направляются в «плюсовую» 1 и «минусовую» 2 рабочие камеры, основными функциональными элементами которых являются автономные чувствительные мембраны. Преобладание одного давления над другим приводит к линейному перемещению передающего штока 3, которое через коромысло 6 передается соответственно на сектор 4, трибку 5 и систему стрелочной индикации измеряемого параметра.

Дифманометры с двухкамерной системой измерения используются для измерения малых дифференциальных давлений при высоких статических нагрузках, вязких сред и сред с твердыми вкраплениями.

Рис. 2.28.Дифманометр с магнитным преобразователем:

1 – поворотный магнит;

2 – стрелка;

3 – корпус;

4 – магнитный поршень;

5 – фторопластовый сальник;

6 – рабочий канал;

7 – пробка;

8 – диапазонная пружина;

9 – блок электроконтактовПринципиально иной показывающий дифманометр изображен на рис. 2.28. Поворотный магнит 1, на торце которого установлена стрелка 2, размещен в корпусе 3, выполненном из немагнитного металла. Магнитный поршень, уплотненный фторопластовым сальником 5, может передвигаться в рабочем канале 6. Магнитный поршень 4 со стороны «минусового» давления подпирает пробка 7, в свою очередь поджимаемая диапазонной пружиной 8.

Среда «плюсового» давления через соответствующий подводящий штуцер воздействует на магнитный поршень и сдвигает его вместе с пробкой 7 по каналу 6 до уравновешивания такого смещения противодействующими силами – «минусовым» давлением и диапазонной пружиной. Движение магнитного поршня приводит к осевому вращению поворотного магнита и соответственно указательной стрелки. Такой сдвиг пропорционален перемещению стрелки. Полное согласование достигается подбором упругих характеристик диапазонной пружины.

В дифманометре с магнитным преобразователем предусмотрен блок 9, замыкающий и размыкающий соответствующие контакты при прохождении вблизи его магнитного поршня.

Приборы с магнитным преобразователем устойчивы к воздействию статического давления (до 10 МПа). Они обеспечивают относительно невысокую погрешность (примерно 2 %) в диапазоне функционирования до 0,4 Мпа и используются для измерения давления воздуха, газов, различных жидкостей.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel_2_3_2]

Показывающий дифференциальный манометр на основе трубчатой пружины1 и 2 – держатели;

3 и 4 – трубчатые пружины;

5 и 8 – трибки;

6 – стрелка «плюсового» давления;

7 и 9 – шкалы избыточного давления;

10 – стрелка «минусового» давленияВ приборах такого типа на автономных держателях 1 и 2, соединенных вместе, установлены трубчатые пружины. Каждый держатель вместе с трубчатым чувствительным элементом образовывают автономные измерительные каналы. Среда «плюсового» давления поступает через входной штуцер держателя 2 в трубку 4, деформирует ее овал, в результате чего перемещается наконечник трубки и это перемещение через соответствующий зубчатый сектор передается на трибку 5. Эта трибка соответственно приводит к отклонению указательной стрелки 6, которая показывает на шкале 7 значение «плюсового» избыточного давления.

«Минусовое» давление посредством держателя 1, трубчатой пружины 3, трибки 8 приводит к перемещению циферблата 9, объединенного со стрелкой 10, которая на шкале 7 отслеживает значение измеряемого параметра.Дифференциальные манометры (далее – дифманометры), как отмечалось в п.1.3, являются названием отнесенным в нашей стране к показывающим приборам. (Устройства, обеспечивающие электрический выходной сигнал, пропорциональный измеряемому дифференциальному давлению имеют название измерительных преобразователей разности давлений). Хотя отдельные производители, а также некоторые специалисты-эксплуатанционщики измерительные преобразователи разности давлений также называют дифманометрами.

Дифманометры нашли основное применение в технологических процессах для измерения, контроля, регистрации и регулирования следующих параметров:

· расхода различных жидких, газообразных и парообразных сред по перепаду давления на разного рода сужающих устройствах (стандартных диафрагмах, соплах, включая сопла Вентури) и дополнительно вводимых в поток гидро- и аэродинамических сопротивлениях, например на преобразователях типа Annubar или на нестандартных гидро- и аэродинамических препятствиях;

· перепада - разности давления, вакуумметрических, избыточных, в двух точках технологического цикла, включая потери на фильтрах систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

· уровня жидких сред по величине гидростатического столба.

Согласно ГОСТ 18140–84/23/, предельные номинальные перепады давления дифманометров-расходомеров, верхние пределы или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-перепадомеров должны приниматься из следующего ряда:

10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 Па;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 МПа.

У дифманометров-расходомеров верхние пределы измерений выбираются из ряда, определяемого выражением:

А = а × 10n, (2.7)

где а – одно из чисел следующего ряда: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n – целое (положительное или отрицательное) число или нуль.

Верхние пределы измерений или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-уровнемеров следует выбирать и ряда:

0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100 и 160 метров.

Одной из важных характеристик дифманометров является предельно допустимое рабочее избыточное давление, т. е. избыточное давление, которое могут выдержать рабочие каналы без необратимой деформации чувствительных элементов. Такое значение параметра принимается из следующего ряда:

25; 40; 63; 100; 160; 250; 400 и 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 32; 40 и 63 МПа.

Нижние пределы измерений дифманометров-расходо-меров из-за неустойчивости работы стандартных сужающих устройств при малых Числах Рейнольдса измеряемого потока не должны превышать 30 % шкалы прибора. У преобразователей Annubar этот предел не превышает 10 % при сохранении объявленного класса точности (1,0).

Классы точности дифманометров принимаются из ряда: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5.

Дифманометры должны иметь линейную шкалу при измерении уровня или перепада, линейную или квадратичную – при измерении расхода.

Дифманометры могут иметь условные обозначения, предложенные в методике п.1.4. Указываются модель прибора, причем на первом месте в обозначении фиксируется измеряемый параметр – тип измерителя (дифманометр), затем – принцип измерения и функция, предельный номинальный перепад, избыточное рабочее давление, класс точности. Например, дифманометр сильфонный показывающий в корпусе диаметром 160 мм, на предельный номинальный перепад давления 630 кПа, с рабочим избыточным давлением 32 МПа, класса точности 1,5 обозначается как

ДСП 160 (0…630 кПа)-32 МПа-1,5.

После этого допускается указывать дополнительные обозначения, например исполнение по «IP», измеряемой среде, присоединительным линиям и т. д.

Специфика измерения дифференциального давления обусловливает наличие в дифманометрах устройств продувки импульсных линий без необходимости демонтажа прибора или его узлов.

При испытаниях, а также в нормальных условиях отечественные дифманометры, согласно требований производителя, должны обеспечивать заданные метрологические характеристики после выдержки не менее 6-ти часов при температуре окружающей среды:

20 ± 2 или 23 ± 2 оС – для приборов классов точности 0,5; 0,6 и 1;

20 ± 5 или 23 ± 5 оС – для приборов класса точности 1,5.

Современные конструкции из-за снижения металлоемкости и совершенствования преобразователей позволяют сокращать время температурной адаптации у некоторых моделей до нескольких десятков минут.

Конкретная температура приведена в ТУ на измеритель и должна регистрироваться в техническом описании или паспорте на прибор.

Дифманометры, не защищенные от одностороннего воздействия, должны выдерживать перегрузку со стороны среды «плюсового» давления, превышающую предельные номинальные перепады на 10…50 %. «Плюсовым», в противовес «минусовому», называют большее из двух давлений среды, поступающей на вход дифференциального манометра.

Конструкции, у которых предусмотрены односторонние перегрузки, должны выдерживать десятикратные, стократные или двухсот пятидесятикратные односторонние перегрузки/23/.

Показывающие дифференциальные манометры на основе трубчатой пружины находят широкое применение для визуализации расхода различных сред, гидродинамических потерь в системах теплового отопления.

Дифференциальное давление, т. е. разность давлений р отсчитывается стрелкой на шкале циферблата.

Дифманометры такого типа, исходя из особенностей трубчатых пружин, обеспечивают работоспособность в промышленных условиях в диапазоне от 0 до 100 МПа.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel2_2_4]

Тематики

Синонимы

EN

- differential gauge pressure

- differential manometer

- differential pressure gage

- differential pressure indicator

- differential-pressure gage

DE

FR

Немецко-русский словарь нормативно-технической терминологии > Differenzdruckmessgerät

-

18 differential gauge pressure

дифференциальный манометр

дифманометр

Манометр для измерения разности двух давлений.

Примечание

Дифманометр с верхним пределом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м2) называется микроманометром.

[ГОСТ 8.271-77]

дифференциальный манометр

-

[Лугинский Я. Н. и др. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2-е издание - М.: РУССО, 1995 - 616 с.]EN

differential-pressure gage

(engineering) Apparatus to measure pressure differences between two points in a system; it can be a pressured liquid column balanced by a pressured liquid reservoir, a formed metallic pressure element with opposing force, or an electrical-electronic gage (such as strain, thermal-conductivity, or ionization).

[ http://www.answers.com/topic/differential-pressure-gage#ixzz1gzzibWaQ]Малые значения дифференциального давления могут измеряться приборами на основе мембран и сильфонов.

Манометры дифференциальные сильфонные показывающие типа ДСП-160 нашли широкое применение на территории СНГ. Принцип их действия основан на деформации двух автономных сильфонных блоков, находящихся под воздействием «плюсового» и «минусового» давления. Эти деформации преобразовываются в перемещение указательной стрелки прибора. Перемещение стрелки осуществляется до установления равновесия между «плюсовым» сильфоном, с одной стороны, и «минусовым» и цилиндрической пружиной - с другой.

Рис. 2.23Дифференциальный сильфонный манометр:

а – схема привода стрелки;

б – блок первичного преобразования;

1 – «плюсовый» сильфон;

2 – «минусовый» сильфон;

3 – шток;

4 – рычаг;

5 – торсионный вывод;

6 – цилиндрическая пружина;

7 – компенсатор;

8 – плоскостный клапан;

9 – основание;

10 и 11 – крышки;

12 – подводящий штуцер;

13 – манжета;

14 – дросселирующий канал;

15 – клапан;

16 – рычажная система;

17 – трибко-секторный механизм;

18 – стрелка;

19 – регулировочный винт;

20 – натяжная пружина;

21 – пробка;

22 – уплотнительное резиновое кольцо«Плюсовый» 1 и «минусовый» 2 сильфоны (рис. Рис. 2.23, б) соединены между собой штоком 3, функционально связанным с рычагом 4, который, в свою очередь, неподвижно закреплен на оси торсионного вывода 5. К концу штока на выходе «минусового» сильфона присоединена цилиндрическая пружина 6, закрепленная нижним основанием на компенсаторе 7 и работающая на растяжение. Каждому номинальному перепаду давления соответствует определенная пружина.

«Плюсовый» сильфон состоит из двух частей. Его первая часть (компенсатор 7, состоящий из трех дополнительных гофр и плоскостных клапанов 8) предназначена для уменьшения температурной погрешности прибора из-за изменения объема жидкости-наполнителя, обусловленного варьированием температуры окружающего воздуха. При изменении температуры окружающей среды и соответственно рабочей жидкости ее увеличивающийся объем перетекает через плоскостный клапан во внутреннюю полость сильфонов. Вторая часть «плюсового» сильфона рабочая и идентична по конструкции «минусовому» сильфону.

«Плюсовый» и «минусовый» сильфоны присоединены к основанию 9, на котором установлены крышки 10 и 11, образующие вместе с сильфонами «плюсовую» и «минусовую» камеры с соответствующими подводящими штуцерами 12 давления р + и рВнутренние объемы сильфонов, так же как и внутренняя полость основания 9, заполняются: жидкостью ПМС-5 для обычного и коррозионно-стойкого исполнений; составом ПЭФ-703110 – в кислородном варианте; дистиллированной водой – в варианте для пищевой промышленности и жидкостью ПМС-20 – для газового исполнения.

В конструкциях дифманометров, предназначенных для измерения давления газа, на шток одета манжета 13, движение среды организовано через дросселирующий канал 14. Регулированием размера проходного канала с помощью клапана 15 обеспечивается степень демпфирования измеряемого параметра.

Дифманометр работает следующим образом. Среды «плюсового» и «минусового» давления поступают через подводящие штуцеры в «плюсовую» и «минусовую» камеры соответственно. «Плюсовое» давление в большей степени воздействует на сильфон 1, сжимая его. Это приводит к перетоку находящейся внутри жидкости в «минусовый» сильфон, который растягивается и разжимает цилиндрическую пружину. Такая динамика происходит до уравновешивания сил взаимодействия между «плюсовым» сильфоном и парой – «минусовый» сильфон – цилиндрическая пружина. Мерой деформации сильфонов и их упругого взаимодействия служит перемещение штока, которое передается на рычаг и соответственно на ось торсионного вывода. На этой оси (рис. 2.23,а) закреплена рычажная система 16, обеспечивающая передачу вращения оси торсионного вывода к трибко-секторному механизму 17 и стрелке 18. Таким образом, воздействие на один из сильфонов приводит к угловому перемещению оси торсионного вывода и затем к повороту указательной стрелки прибора.

Регулировочным винтом 19 с помощью натяжной пружины 20 производится корректировка нулевой точки прибора.

Пробки 21 предназначены для продувки импульсных линий, промывки измерительных полостей сильфонного блока, слива рабочей среды, заполнения измерительных полостей разделительной жидкостью при вводе прибора в работу.

При односторонней перегрузке одной из камер происходит сжатие сильфона и перемещение штока. Клапан в виде уплотнительного резинового кольца 22 садится в гнездо основания, перекрывает переток жидкости из внутренней полости сильфона, и таким образом предотвращается его необратимая деформация. При непродолжительных перегрузках разность «плюсового» и «минусового» давления на сильфонный блок может достигать 25 МПа, а в отдельных типах приборов не превышать 32 МПа.

прибор может выпускаться как в общетеническом, так и в аммиачном (А), кислородном (К), коррозионно-стойком-пищевом (Пп) исполнениях.

Рис. 2.24Показывающий дифференциальный манометр на основе мембранной коробки:

1 – мембранная коробка;

2 – держатель «плюсового» давления;

3 – держатель «минусового» давления;

4 – корпус;

5 – передаточный механизм;

6 – стрелка;

7 – циферблаДостаточно широкое распространение получили приборы на основе мембран и мембранных коробок. В одном из вариантов (рис. 2.24) мембранная коробка 1, внутрь которой через подводящий штуцер держателя 2 поступает «плюсовое» давление, является чувствительным элементом дифманометра. Под воздействием этого давления смещается подвижный центр мембранной коробки.

«Минусовое» давление через подводящий штуцер держателя 3 подается внутрь герметичного корпуса 4 прибора и воздействует на мембранную коробку снаружи, создавая противодействие перемещению ее подвижного центра. Таким образом «плюсовое» и «минусовое» давления уравновешивают друг друга, а перемещение подвижного центра мембранной коробки свидетельствует о величине разностного – дифференциального давления. Этот сдвиг через передаточный механизм передается на указательную стрелку 6, которая на шкале циферблата 7 показывает измеряемое дифференциальное давление.

Диапазон измеряемого давления определяется свойствами мембран и ограничивается, как правило, в пределах от 0 до 0,4…40 кПа. При этом класс точности может составлять 1,5; 1,0; 0,6; 0,4, а в некоторых приборах 0,25.

Обязательная конструктивная герметичность корпуса определяет высокую защищенность от внешних воздействий и определяется в основном уровнем IP66.

В качестве материала для чувствительных элементов приборов используется бериллиевая и другие бронзы, а также нержавеющая сталь, для штуцеров, передаточных механизмов – медные сплавы, коррозионно-стойкие сплавы, включая нержавеющую сталь.

Приборы могут изготавливаться в корпусах малых (63 мм), средних (100 мм), и больших (160 мм) диаметров.

Мембранные показывающие дифференциальные манометры, как и приборы с мембранными коробками, используются для измерения малых значений дифференциального давления. Отличительная особенность – устойчивая работа при высоком статическом давлении.

Рис. 2.25Мембранные показывающие дифференциальные манометры с вертикальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – чувствительная гофрированная мембрана;

4 – передающий шток;

5 – передаточный механизм;

6 – предохранительный клапанДифманометр с вертикальной мембраной (Рис. 2.25) состоит из «плюсовой» 1 и «минусовой» 2 рабочих камер, разделенных чувствительной гофрированной мембраной 3. Под воздействием давления мембрана деформируется, в результате чего перемещается ее центр вместе с закрепленным на нем передающим штоком 4. Линейное смещение штока в передаточном механизме 5 преобразуется в осевое вращение трибки, и соответственно указательной стрелки, отсчитывающей на шкале прибора измеряемое давление.

Для сохранения работоспособности чувствительной гофрированной мембраны при превышении максимального допустимого статического давления предусмотрен открывающийся предохранительный клапан 6. Причем конструкции этих клапанов могут быть различны. Соответственно такие приборы не могут использоваться, когда не допускается контакт сред из «плюсовой» и «минусовой» камер.

Рис. 2.26Мембранный показывающий дифференциальный манометр с горизонтальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – входной блок;

4 - чувствительная гофрированная мембрана;

5 – толкатель;

6 – сектор;

7 – трибка;

8 – стрелка;

9 – циферблат;

10 – разделительный сильфонДифманометр с горизонтальной чувствительной мембраной показан на рис. 2.26. Входной блок 3 состоит из двух частей, между которыми устанавливается гофрированная мембрана 4. В ее центре закреплен толкатель 5, передающий перемещение от мембраны, через сектор 6, трибку 7 к стрелке 8. В этом передаточном звене линейное перемещение толкателя преобразуется в осевое вращение стрелки 8, отслеживающей на шкале циферблата 9 измеряемое давление. В этой конструкции применена сильфонная система вывода толкателя из зоны рабочего давления. Разделительный сильфон 10 своим основанием герметично закрепляется на центре чувствительной мембраны, а верхней частью также герметично прикрепляется к входному блоку. Такая конструкция исключает контакт измеряемой и окружающей сред.

Конструкция входного блока предусматривает возможность промывки или продувки «плюсовой» и «минусовой» камер и обеспечивает применение таких приборов для работы даже в условиях загрязненных рабочих сред.

Рис. 2.27Мембранный двухкамерный показывающий дифманометр:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – передающий шток;

4 – сектор;

5 – трибка;

6 – коромыслоДвухкамерная система измерения дифференциального давления применена в конструкции прибора, показанного на рис. 2.27. Измеряемые потоки среды направляются в «плюсовую» 1 и «минусовую» 2 рабочие камеры, основными функциональными элементами которых являются автономные чувствительные мембраны. Преобладание одного давления над другим приводит к линейному перемещению передающего штока 3, которое через коромысло 6 передается соответственно на сектор 4, трибку 5 и систему стрелочной индикации измеряемого параметра.

Дифманометры с двухкамерной системой измерения используются для измерения малых дифференциальных давлений при высоких статических нагрузках, вязких сред и сред с твердыми вкраплениями.

Рис. 2.28.Дифманометр с магнитным преобразователем:

1 – поворотный магнит;

2 – стрелка;

3 – корпус;

4 – магнитный поршень;

5 – фторопластовый сальник;

6 – рабочий канал;

7 – пробка;

8 – диапазонная пружина;

9 – блок электроконтактовПринципиально иной показывающий дифманометр изображен на рис. 2.28. Поворотный магнит 1, на торце которого установлена стрелка 2, размещен в корпусе 3, выполненном из немагнитного металла. Магнитный поршень, уплотненный фторопластовым сальником 5, может передвигаться в рабочем канале 6. Магнитный поршень 4 со стороны «минусового» давления подпирает пробка 7, в свою очередь поджимаемая диапазонной пружиной 8.

Среда «плюсового» давления через соответствующий подводящий штуцер воздействует на магнитный поршень и сдвигает его вместе с пробкой 7 по каналу 6 до уравновешивания такого смещения противодействующими силами – «минусовым» давлением и диапазонной пружиной. Движение магнитного поршня приводит к осевому вращению поворотного магнита и соответственно указательной стрелки. Такой сдвиг пропорционален перемещению стрелки. Полное согласование достигается подбором упругих характеристик диапазонной пружины.

В дифманометре с магнитным преобразователем предусмотрен блок 9, замыкающий и размыкающий соответствующие контакты при прохождении вблизи его магнитного поршня.

Приборы с магнитным преобразователем устойчивы к воздействию статического давления (до 10 МПа). Они обеспечивают относительно невысокую погрешность (примерно 2 %) в диапазоне функционирования до 0,4 Мпа и используются для измерения давления воздуха, газов, различных жидкостей.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel_2_3_2]

Показывающий дифференциальный манометр на основе трубчатой пружины1 и 2 – держатели;

3 и 4 – трубчатые пружины;

5 и 8 – трибки;

6 – стрелка «плюсового» давления;

7 и 9 – шкалы избыточного давления;

10 – стрелка «минусового» давленияВ приборах такого типа на автономных держателях 1 и 2, соединенных вместе, установлены трубчатые пружины. Каждый держатель вместе с трубчатым чувствительным элементом образовывают автономные измерительные каналы. Среда «плюсового» давления поступает через входной штуцер держателя 2 в трубку 4, деформирует ее овал, в результате чего перемещается наконечник трубки и это перемещение через соответствующий зубчатый сектор передается на трибку 5. Эта трибка соответственно приводит к отклонению указательной стрелки 6, которая показывает на шкале 7 значение «плюсового» избыточного давления.

«Минусовое» давление посредством держателя 1, трубчатой пружины 3, трибки 8 приводит к перемещению циферблата 9, объединенного со стрелкой 10, которая на шкале 7 отслеживает значение измеряемого параметра.Дифференциальные манометры (далее – дифманометры), как отмечалось в п.1.3, являются названием отнесенным в нашей стране к показывающим приборам. (Устройства, обеспечивающие электрический выходной сигнал, пропорциональный измеряемому дифференциальному давлению имеют название измерительных преобразователей разности давлений). Хотя отдельные производители, а также некоторые специалисты-эксплуатанционщики измерительные преобразователи разности давлений также называют дифманометрами.

Дифманометры нашли основное применение в технологических процессах для измерения, контроля, регистрации и регулирования следующих параметров:

· расхода различных жидких, газообразных и парообразных сред по перепаду давления на разного рода сужающих устройствах (стандартных диафрагмах, соплах, включая сопла Вентури) и дополнительно вводимых в поток гидро- и аэродинамических сопротивлениях, например на преобразователях типа Annubar или на нестандартных гидро- и аэродинамических препятствиях;

· перепада - разности давления, вакуумметрических, избыточных, в двух точках технологического цикла, включая потери на фильтрах систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

· уровня жидких сред по величине гидростатического столба.

Согласно ГОСТ 18140–84/23/, предельные номинальные перепады давления дифманометров-расходомеров, верхние пределы или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-перепадомеров должны приниматься из следующего ряда:

10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 Па;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 МПа.

У дифманометров-расходомеров верхние пределы измерений выбираются из ряда, определяемого выражением:

А = а × 10n, (2.7)

где а – одно из чисел следующего ряда: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n – целое (положительное или отрицательное) число или нуль.

Верхние пределы измерений или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-уровнемеров следует выбирать и ряда:

0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100 и 160 метров.

Одной из важных характеристик дифманометров является предельно допустимое рабочее избыточное давление, т. е. избыточное давление, которое могут выдержать рабочие каналы без необратимой деформации чувствительных элементов. Такое значение параметра принимается из следующего ряда:

25; 40; 63; 100; 160; 250; 400 и 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 32; 40 и 63 МПа.

Нижние пределы измерений дифманометров-расходо-меров из-за неустойчивости работы стандартных сужающих устройств при малых Числах Рейнольдса измеряемого потока не должны превышать 30 % шкалы прибора. У преобразователей Annubar этот предел не превышает 10 % при сохранении объявленного класса точности (1,0).

Классы точности дифманометров принимаются из ряда: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5.

Дифманометры должны иметь линейную шкалу при измерении уровня или перепада, линейную или квадратичную – при измерении расхода.

Дифманометры могут иметь условные обозначения, предложенные в методике п.1.4. Указываются модель прибора, причем на первом месте в обозначении фиксируется измеряемый параметр – тип измерителя (дифманометр), затем – принцип измерения и функция, предельный номинальный перепад, избыточное рабочее давление, класс точности. Например, дифманометр сильфонный показывающий в корпусе диаметром 160 мм, на предельный номинальный перепад давления 630 кПа, с рабочим избыточным давлением 32 МПа, класса точности 1,5 обозначается как

ДСП 160 (0…630 кПа)-32 МПа-1,5.

После этого допускается указывать дополнительные обозначения, например исполнение по «IP», измеряемой среде, присоединительным линиям и т. д.

Специфика измерения дифференциального давления обусловливает наличие в дифманометрах устройств продувки импульсных линий без необходимости демонтажа прибора или его узлов.

При испытаниях, а также в нормальных условиях отечественные дифманометры, согласно требований производителя, должны обеспечивать заданные метрологические характеристики после выдержки не менее 6-ти часов при температуре окружающей среды:

20 ± 2 или 23 ± 2 оС – для приборов классов точности 0,5; 0,6 и 1;

20 ± 5 или 23 ± 5 оС – для приборов класса точности 1,5.

Современные конструкции из-за снижения металлоемкости и совершенствования преобразователей позволяют сокращать время температурной адаптации у некоторых моделей до нескольких десятков минут.

Конкретная температура приведена в ТУ на измеритель и должна регистрироваться в техническом описании или паспорте на прибор.

Дифманометры, не защищенные от одностороннего воздействия, должны выдерживать перегрузку со стороны среды «плюсового» давления, превышающую предельные номинальные перепады на 10…50 %. «Плюсовым», в противовес «минусовому», называют большее из двух давлений среды, поступающей на вход дифференциального манометра.

Конструкции, у которых предусмотрены односторонние перегрузки, должны выдерживать десятикратные, стократные или двухсот пятидесятикратные односторонние перегрузки/23/.

Показывающие дифференциальные манометры на основе трубчатой пружины находят широкое применение для визуализации расхода различных сред, гидродинамических потерь в системах теплового отопления.

Дифференциальное давление, т. е. разность давлений р отсчитывается стрелкой на шкале циферблата.

Дифманометры такого типа, исходя из особенностей трубчатых пружин, обеспечивают работоспособность в промышленных условиях в диапазоне от 0 до 100 МПа.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel2_2_4]

Тематики

Синонимы

EN

- differential gauge pressure

- differential manometer

- differential pressure gage

- differential pressure indicator

- differential-pressure gage

DE

FR

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > differential gauge pressure

-

19 differential manometer

дифференциальный манометр

дифманометр

Манометр для измерения разности двух давлений.

Примечание

Дифманометр с верхним пределом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м2) называется микроманометром.

[ГОСТ 8.271-77]

дифференциальный манометр

-

[Лугинский Я. Н. и др. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2-е издание - М.: РУССО, 1995 - 616 с.]EN

differential-pressure gage

(engineering) Apparatus to measure pressure differences between two points in a system; it can be a pressured liquid column balanced by a pressured liquid reservoir, a formed metallic pressure element with opposing force, or an electrical-electronic gage (such as strain, thermal-conductivity, or ionization).

[ http://www.answers.com/topic/differential-pressure-gage#ixzz1gzzibWaQ]Малые значения дифференциального давления могут измеряться приборами на основе мембран и сильфонов.